速記をこれから始める方へ

「速記に興味があるけれど、どのように始めればよいのか分からない」

「自分はどの速記方式を学ぶべきなのだろうか」

「教材は手に入れたけれど、具体的にどうやって学習すればいいの?」

そのような方のために、速記の学習方法をステップごとにまとめました。

現在でも簡単に手に入る教材や、速記学習の際に使用する道具の紹介もしています。速記を学習する上で何か迷うことがあれば、まずはこのサイトから御覧になってみてください。

STEP1:速記について知る

速記とは、簡単な線や点でできた符号などを使って、人が話す言葉をすぐさま書き取る技術です。速記符号は、五十音に準拠して考案されていますが、かなり簡略化されているので、ひらがな・漢字を書くよりスピードアップが図れ、しゃべるスピードに負けない速さで文字を書くことができます。ただ、そのままでは暗号のようになっているので、それを解読し、きちんと整った文章に書き直す作業までが「速記」です。

速記実演は以下から御覧になれます。

速記には、速記符号を使う手書き速記だけでなく、パソコンや速記専用タイプライター(ステンチュラ)などの機器を使った機械速記もあります。

詳しい歴史や速記の活用法は以下のリンクから知ることができます。

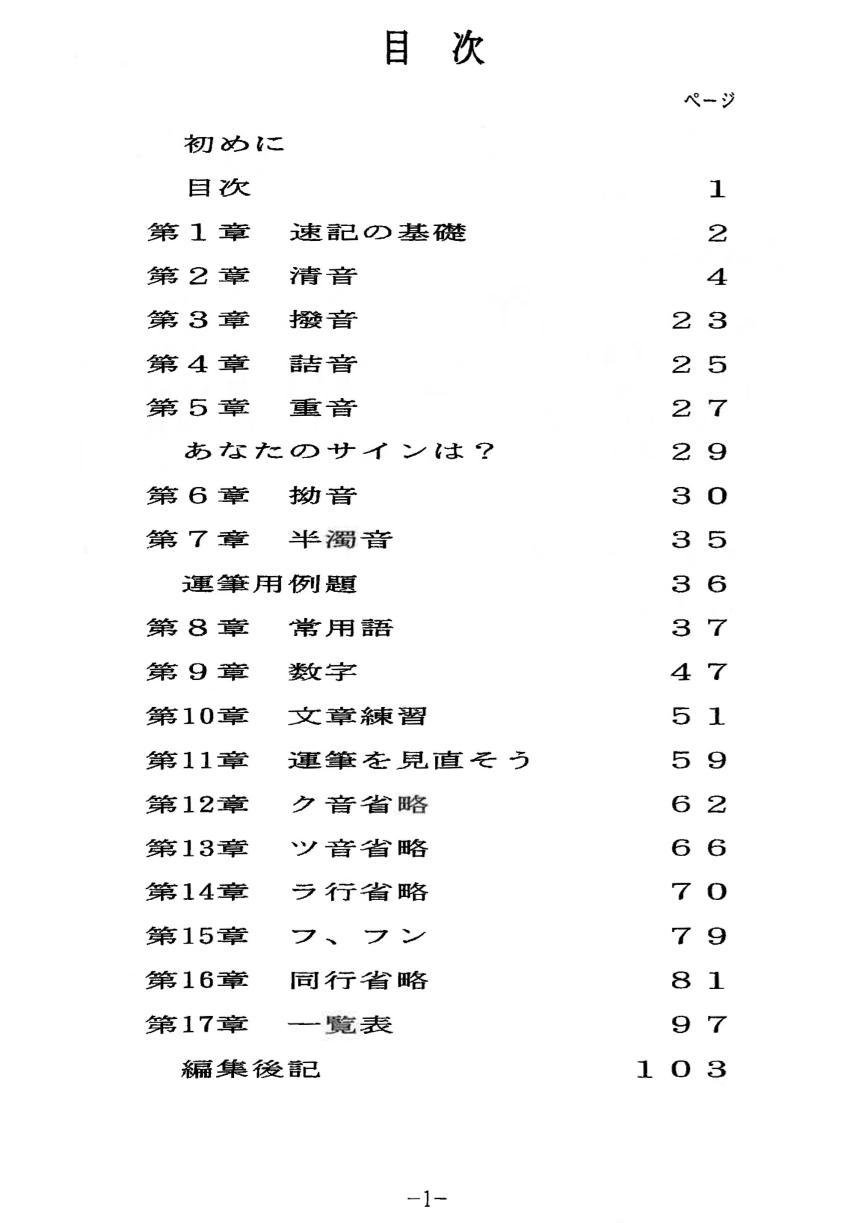

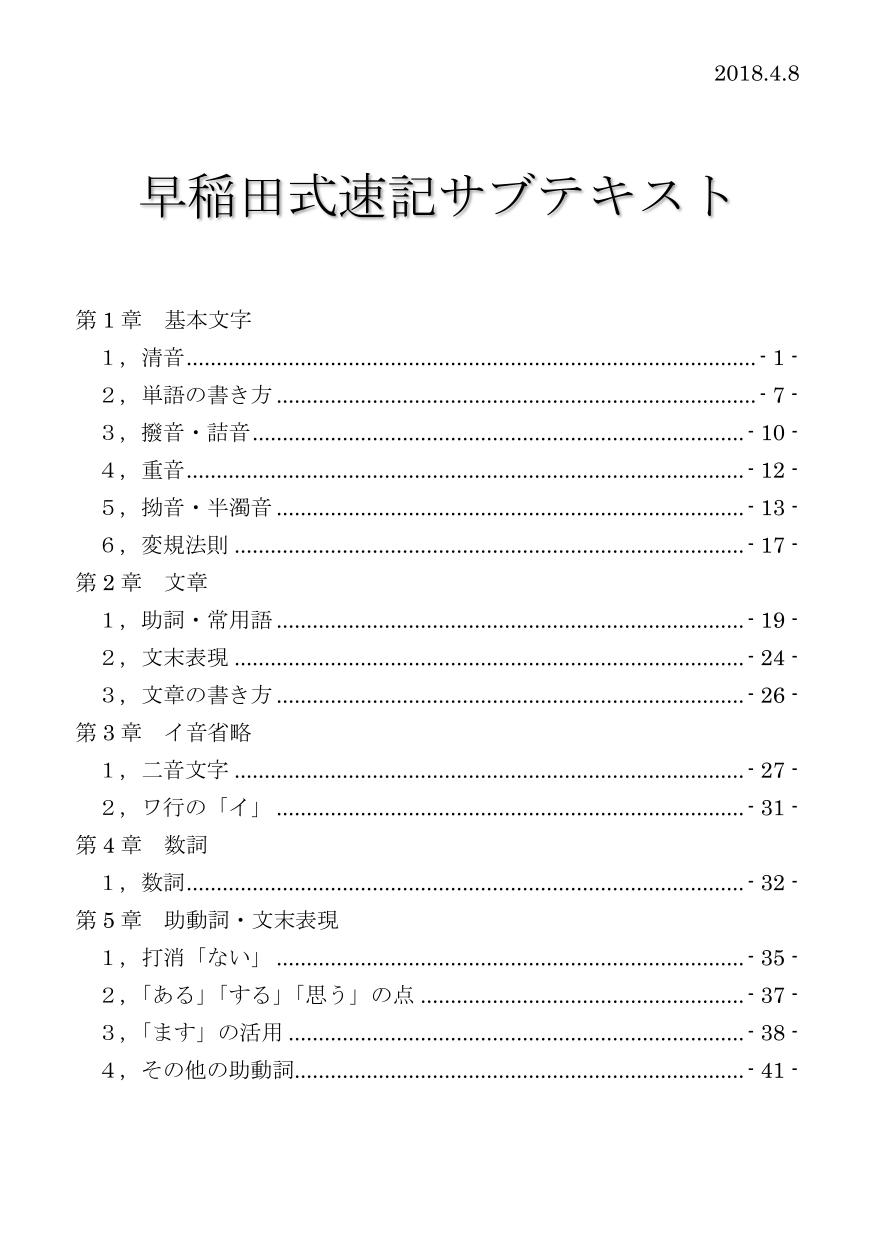

STEP2:学習したい速記方式を決める・教材を用意する

速記には様々な方式があることを御存じですか。日本語の速記の方式だけでもこれまでにかなりの数が発表されてきました。そのうち代表的なものとしては、早稲田式・中根式・(山根式)・V式・衆議院式・参議院式などがあります。

速記を学習するに当たり、どの方式を選択するかは重要な要素です。方式によっては教材の入手が困難であったり、指導者が少なかったりする可能性があるからです。

ここでは、数多くある速記方式の中から、教材が入手可能で、学習者や指導者が比較的多い3つの方式を紹介します。

- 早稲田式

早稲田式は、川口渉が開発し、通信教育や専門学校を中心に普及してきた方式になります。その歴史の流れを継いで、現在でも比較的教材が入手しやすくなっています。学習者や指導者も多く、人気の方式です。

基本文字は子音ごとにはっきりした規則性があるので初学者でも覚えやすく、徐々に中~高度な省略を覚えていく流れが確立されているため、長期的に学習したい方にもおすすめです。

- V式

V式は小谷征勝によって開発された、全く新しい速記方式です。開発された当時、速記方式は欧米のやり方を継ぎ、子音ごとに似た形でつくられるものがスタンダードでした。これは欧米の言語に沿ったもので、日本語の速記としては読みづらくなってしまう問題もいくつか抱えていました。そこで、日本語固有の特徴に合わせ、「同じ母音を含む音は同じ方向であらわされる」符号が新しく作成されたのです。

他方式に比べて歴史が新しい速記方式ということもあり、教材も本屋やオンラインショップなどで容易に入手することができます。

- 中根式

中根式速記は中根正親によって創案された方式です。ほとんどの高校速記部はこの方式を使用しているほか、大学の速記部でも引き継がれています。歴史が長く、同方式で導入された省略体系が他の速記方式にも活かされていることがほとんどです。

現状入手可能な教材はやや少ないですが、高校や大学で学ばれ続けた歴史があるため、この方式を採用している速記者は現在でも多数います。

★結局どの方式を選べばいいのか分からない、という方へ

簡便な指針を以下に示してみました。

・独学に少し不安がある/分かりやすい符号を学習したい→早稲田式

・独学に多少の自信がある/反復練習が得意/覚える量は可能な限り減らしたい→V式

・周囲に中根式速記者がいる/歴史のある方式を学習したい→中根式

あくまで目安となりますので、ぜひご自身が興味を持てる方式を選択してください。

現在、教材は以下のものがアクセス可能です。

- 方式かかわらず

・「速記」に興味を持ったら最初に読むほうがいいかもしれない本 - 早稲田式

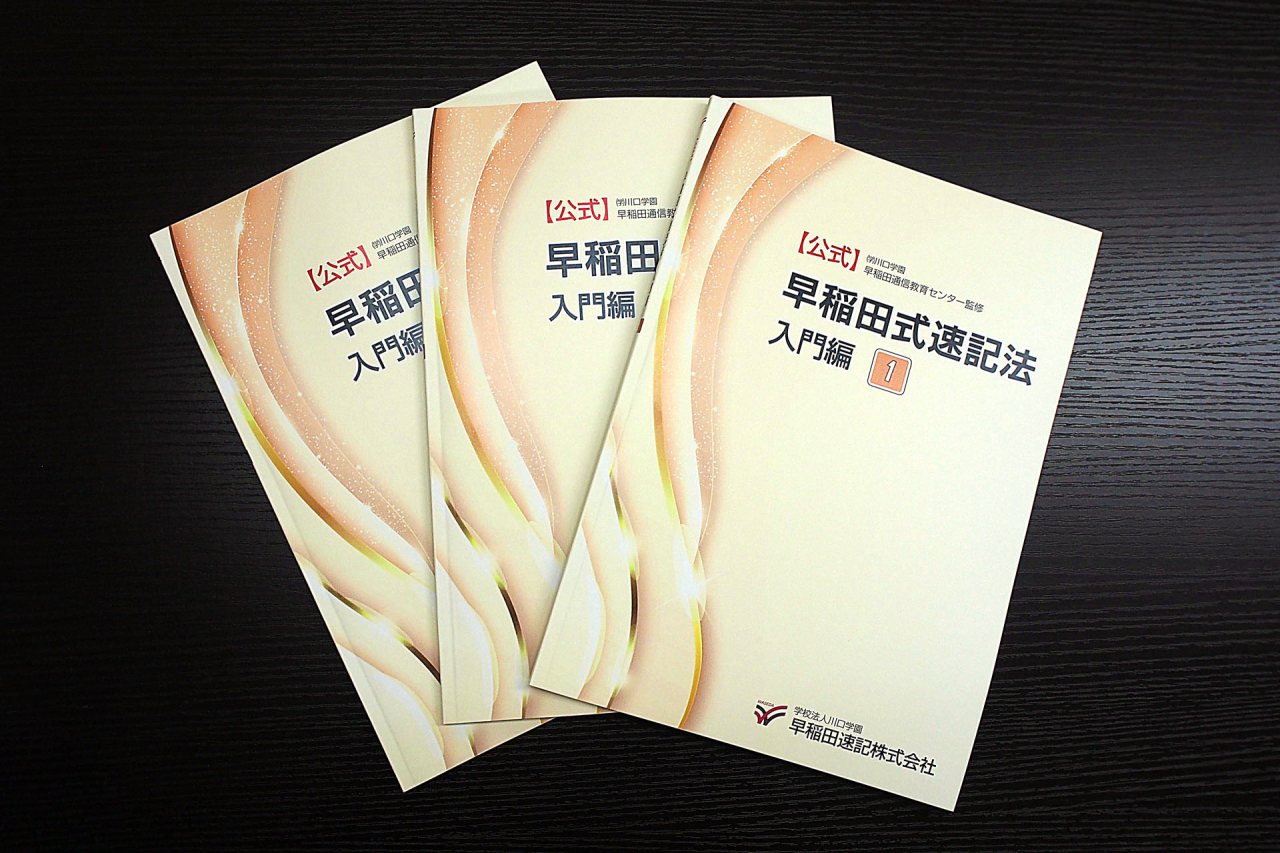

・【公式】早稲田式速記テキスト (有料)

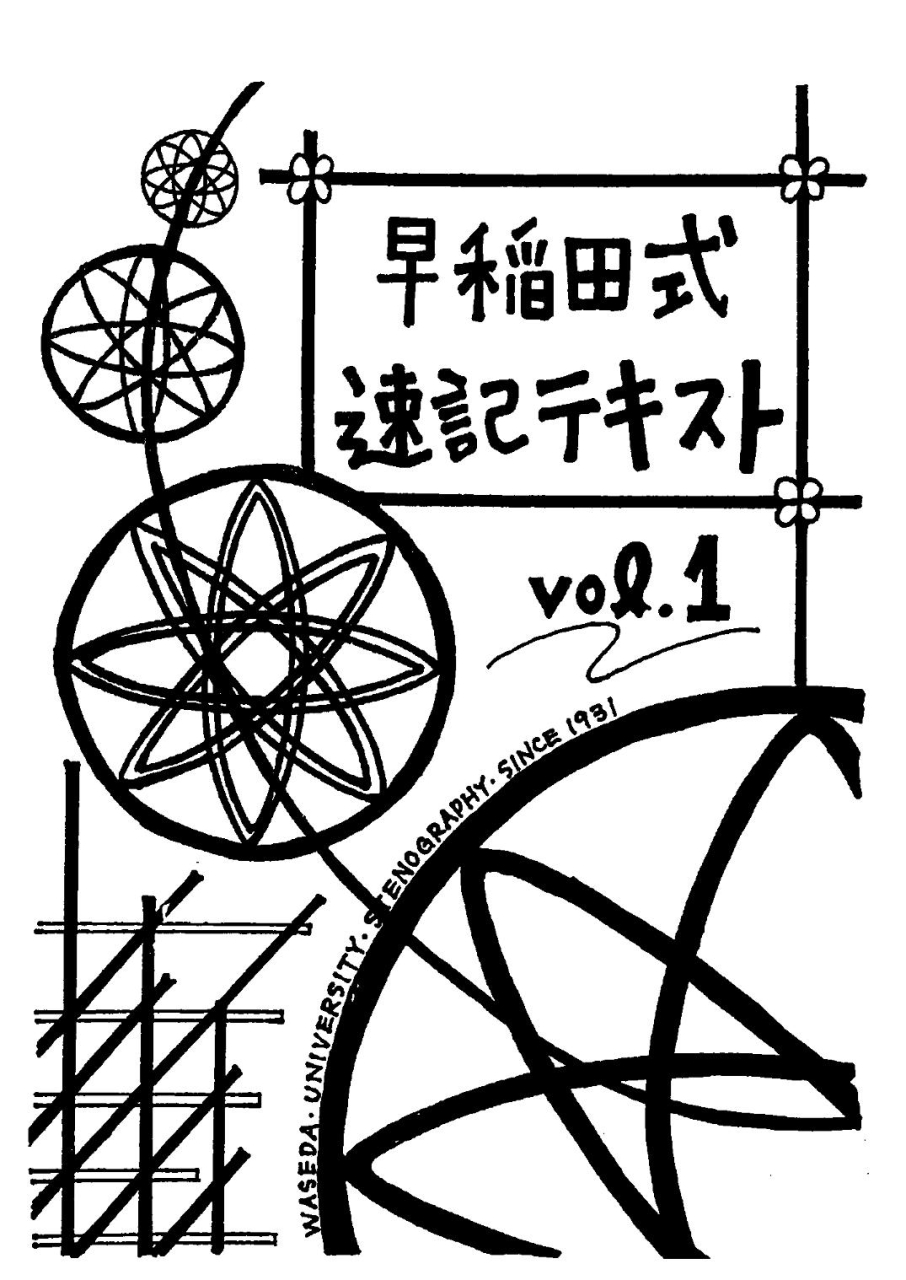

・早稲田大学邦文速記研究会 速記テキスト (有料)

・琴葉姉妹の早稲田式速記講座 (無料)

・早稲田大学邦文速記研究会 速記サブテキスト (無料)

- V式

・みんなの速記方式 V式 (有料)

・日本語速記講座 V式 (無料)

- 中根式

・"はやかな"練習ノート/速記マスターノート(有料)

・中根式速記法講解 (無料)

・中根式速記法入門 (無料)

- その他方式

・日本速記協会のPDF文庫にも何点か教材がございます。古い資料になりますので決して初学者向けではありませんが、関心のある方はぜひご覧ください。→日本速記協会/本だな/PDF文庫

▶「速記」に興味を持ったら最初に読むほうがいいかもしれない本

(外部・Amazonのサイトに遷移します)

速記を学ぶ目的、道具のそろえ方、書くときの姿勢など、方式にかかわらず大切な速記の知識をまとめて学ぶことができます。

タイトルどおり、速記に興味を持ったら、まず初めにお手に取ってみてください。

▶ 【公式】早稲田式速記テキスト

(外部・早稲田速記株式会社のサイトに遷移します)

伝統ある川口学園「早稲田速記講座」通信教育の内容に、速記技能検定1級速記士による再編集や早稲田速記医療福祉専門学校の速記教育ノウハウを盛り込み、新たな「早稲田式速記法テキスト」として再スタートした教材です。現在は全12巻中、第3巻まで発売されています。

▶ 早稲田大学邦文速記研究会 早稲田式速記テキスト

(外部BOOTHのサイトに遷移します)

早稲田式速記の開発者川口渉が作成し、そこから連綿と会員の中で受け継がれてきたエッセンスを全3巻のテキストで学ぶことができます。

会の中で独自に発展してきたため、上記の通信早稲田式とは区別して「速研式」と呼称されることもあります。通信早稲田式とは異なる符号もたくさんありますが、約100年の歴史のなかで速記士資格保有者を何人も輩出してきた、同様に伝統ある方式です。

また、無料で以下の教材も参照することができます。

▶ 琴葉姉妹の早稲田式速記講座

(外部YouTubeのサイトに遷移します)

早稲田大学邦文速記研究会OB、現当協会会員が作成したYouTube講座です。

基本文字を学習するにあたって、独学だと掴みづらい細やかな文字の特徴まで拾い上げながら、コミカルに解説をしてくれています。

この動画をきっかけに学習を始めて速記士資格を得た方も多数います。

▶ 早稲田大学邦文速記研究会 早稲田式速記サブテキスト

(外部BOOTHのサイトに遷移します)

先に挙げた「早稲田大学邦文速記研究会 速記テキスト」の初学者向けテキストで、オンラインで無料で入手可能です。

同サークルの指導でも実際に使用されており、基本文字から簡単な省略まで学習することができます。こちらの教材を使用すれば、速記検定5級(分速120字)程度を目指せます。

▶みんなの速記入門 V式

(外部Amazonのページに遷移します)

V式速記創案者自身が著した教本です。基本文字や省略符号はもちろん、独学者に向けて速記検定受検や練習方法のアドバイスまでが手厚く記載されています。練習問題も多数掲載されており、こちらの本の内容で検定3級程度を目指すことができます。学習者の中には速記士資格を得た者も多数います。

▶日本語速記講座 V式

(外部サイトに遷移します)

V式速記創案者のブログを、学習者がより簡便に参照できるように抜粋・編集されたサイトです。無料でアクセスすることができ、基本文字はもちろん、省略体系の一部も学習することができます。

▶"はやかな"練習ノート/速記マスターノート

中根式速記協会公式の教材です。現在入手可能な唯一の教本です。中根式速記がかかげる「上級への流れ」に対応した本で、基礎符号はもちろん、全三冊で高度な省略体系が一挙に学べます。

▶中根式速記法講解

日本速記協会のサイト内に保存されている中根式速記の教材です。古い時代に書かれた教本ではありますが、中根式速記を体系的に学習することができる貴重な資料です。無料でアクセスすることができ、基本文字や省略体系も学ぶことができます。

▶中根式速記法入門

(外部サイトに遷移します)

中根式速記の知識をオンラインで体得することができます。練習方法や練習スケジュールも細かく記載されており、独学者に手厚い内容になっています。

「吾輩は猫である」を書いてみよう(⌒∇⌒)

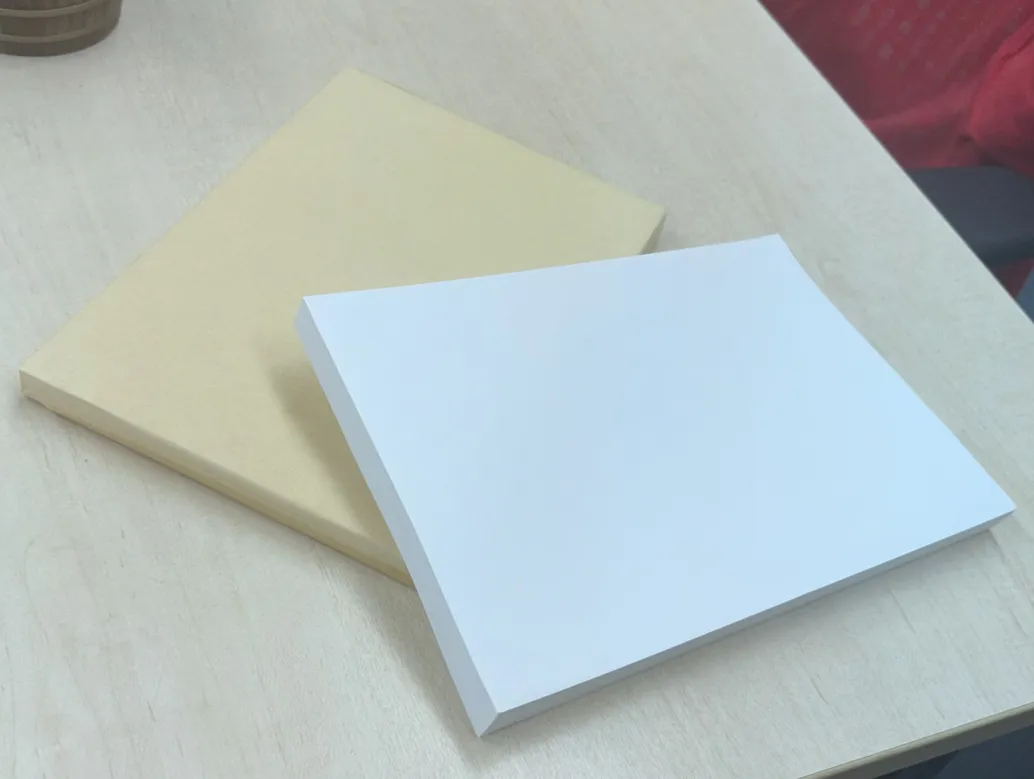

STEP3:道具を用意する

速記の学習をはじめるにあたり、特別な道具は必要ありません。普段から使用しているペンと紙だけで十分に練習することができます。

ただし、ストレスなく速く書くためには、ある程度道具をそろえた方が便利です。ここでは、よく速記者の間で使われている道具を御紹介します。

なお、以下に記載された道具はすべて日本速記協会から購入することができます。送料が発生する場合がありますので御注意ください。

→購入はこちらから・日本速記協会オンラインストア(準備中)

また、振込取扱票でもご購入いただけます。詳しいお手続方法はこちらをご覧ください。

- プラチナ万年筆「プレスマン」

- プラチナ万年筆「オレーヌ」

- 速記用ノート

▶プラチナ万年筆「プレスマン」

協会販売価格:200円(税込)

色が黒・白から選択できます。日本速記協会の銘が入っています。

替え芯(10本入り):100円(税込)

日本唯一の「速記用」シャープです。芯が通常のシャープよりも長くなっており、速記中に芯を交換する手間が少なくなります。また、芯の太さも0.9ミリと通常のものより太くなっており、滑らかかつきれいに速記符号を書くことができます。

協会だけでなく、全国の文房具店でも購入することができます。

▶プラチナ万年筆「オレーヌ」

協会販売価格:1000円(税込)

色が黒・青から選択できます。また、日本速記協会の銘が入っています。

化粧箱をつける場合、追加で100円を頂戴しています。

プラチナ万年筆社の[セーフティースライド]構造で、強い筆圧で書いても内部のスプリングで力を吸収し、芯を保護します。

筆記時に露出芯がなくなったら、先端1プッシュで芯が現れます。

また、[ゼロシン機構]で、先端近くで芯をホールドし、残り芯0.5mmまで使えます。

細かい文字も書きやすい0.5㎜シャープで、愛用者も多い逸品です。

▶速記用ノート

協会販売価格:1冊(200枚)700円(税込)

A4のコピー紙はやや厚く、大量に筆記する必要がある速記には向かない場合があります。そこで、速記用ノートの多くは半紙で作成されています。協会で販売しているものは『桔梗』という書道半紙で作成されており、現在衆議院で使用されているものと同じ仕様になります。

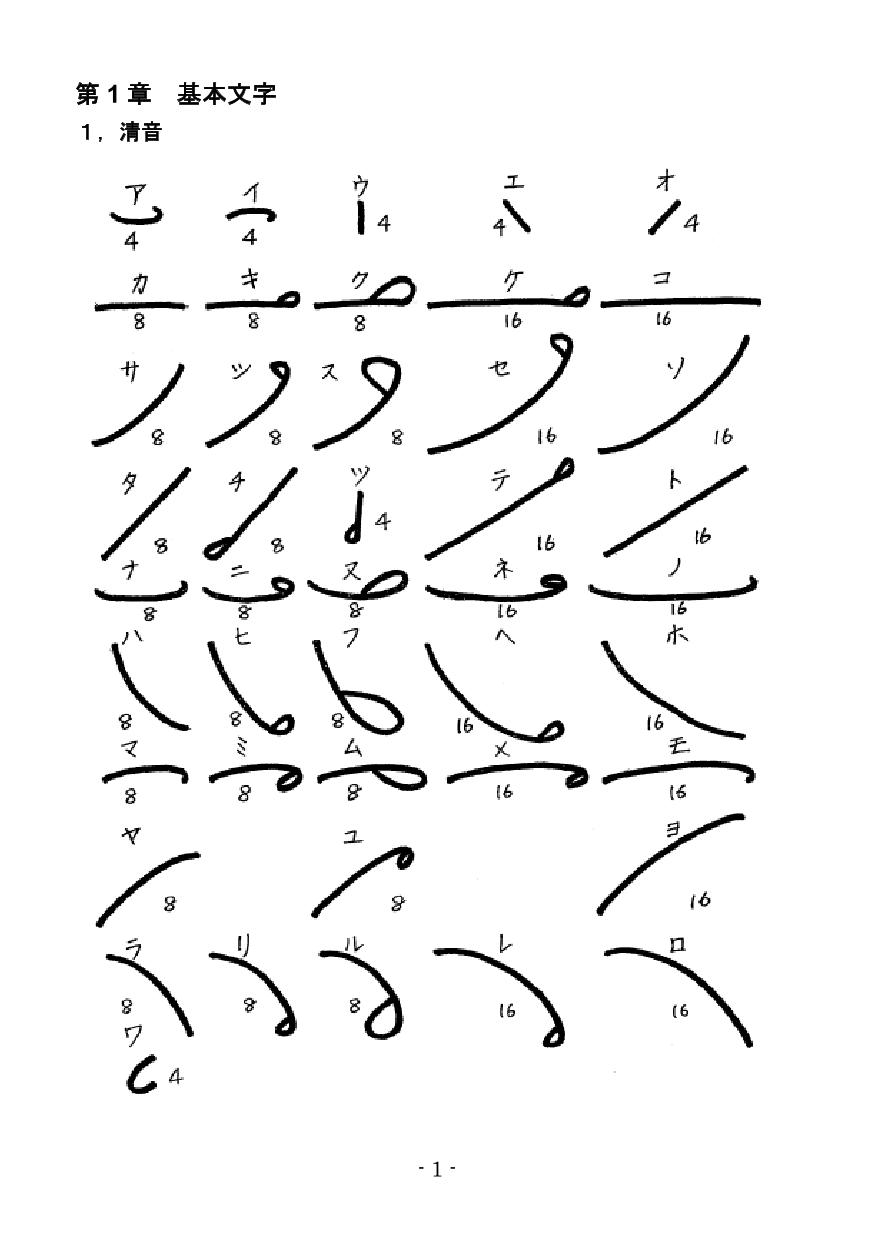

STEP4:基本文字を学習する

速記符号には、どの方式にも「基本符号」と「省略符号」の二つが用意されています。

このうち、「基本符号」とは日本語の「ひらがな」に当たるもので、あ~わまでの五十音に一つずつ符号があてられているものを指します。

たいていどの方式にも規則性が存在しているので、自分が学習している方式では基本文字がどのように作られているのか、教材を見ながらひとつひとつ覚えていくのがおすすめです。

また、基本符号で単語を書く際には、どのように符号を繋げればよいのか、いわゆる「連綴(れんてつ)」の方法を知る必要があります。

さらに、「拗音」(きゃ・しゃなど)、「濁音」、「半濁音」、「詰音」(小さい「っ」)、「撥音」(「ん」の音)、「長音」をどのように書くかも重要です。

身近な単語をどのように書くのか、実際に紙に書いて確かめながら練習してみましょう。

この段階で使える教材をいくつか紹介します。

▶方式共通教材

(外部Googleドライブのサイトに遷移します)

当協会会員が作成した方式共通教材です。

中根式/V式/衆議院式/石村59年式/福大石村式/早稲田式、6つの方式の基礎符号や単語符号のお手本が御覧になれます。

▶速記練習用音声

(外部Youtubeのサイトに遷移します)

上記早稲田式教材『琴葉姉妹の早稲田式速記講座』作者による練習用音声です。早稲田式ベースになりますが、ほとんどの動画が方式に関わらず使用できます。

基本の五十音はもちろん、拗音や撥音、半濁音までカバーされています。速度も低速~高速から自分に合ったものを選択できます。

STEP5:速度練習をする

速記練習の大きな柱は速度練習になります。

速記符号の書き方・綴り方を覚えたら、実際に音声に合わせて書く練習をしてみましょう。

最初は分速40字程度から始めて、慣れてきたらどんどんと朗読の速度を上げていきましょう。

また、速字を書き終えたあとは、実際にその速字を日本語に読み戻せるか(この工程を『反訳』といいます)確かめることも大事です。

方式に関わらず、以下の音声が使用できます。

▶日本速記協会・検定朗読音声 (有料)

検定の過去問音声をCDで御購入いただけます。

オンラインストアから音声ファイルをダウンロード購入することも可能です。→オンラインストアはこちらから(準備中)

▶日本速記協会・トレーニングルーム (無料)

分速160字から分速330字まで用意されています。中級者~上級者向けの音声です。

▶速記練習問題 (無料)

分速40字から分速300字まで用意されています。初学者も上級者も利用できる朗読音声です。

また、文章を自分で朗読し、それを録音したものを用いて練習することもできます。

▶日本速記協会・検定過去問

過去出題された検定問題集冊子はこちらから御購入いただけます。

オンラインストアからも購入ができます。→オンラインストアはこちらから(準備中)

友人や家族に朗読してもらい、それを速記する練習方法も有効です。各地域で、学習者が集って共同で練習する会も開催されています。→STEP5.5:共練会に参加してみる

★「書けないな」と思ったら、以下のポイントを確認してみてください。方式によってつまづきやすい場所は変わりますから、教本を再度じっくり読み込むのも有効な手です。

・速記符号を完全に覚えているか

→学習の初期段階は、どうしても速字をひとつひとつ思い出しながら書く必要があります。皆さんが普段使用しているひらがなや漢字のように、「何も考えなくても手が動く」状態を目指してみてください。

・省略符号を使えているか

→「たとえば」「私」など、よく出てくる単語(『常用語』と呼ぶことが多いです)は、手早く書けるように別の符号が用意されていることがほとんどです。

省略符号はどの方式でも大量に用意されているので、一度に覚えると混乱してしまう可能性が高いですが、いずれ中速度・高速度を目指そうとする場合は、覚えて使えるようにする必要があります。

・朗読音声の速度が合っているか

→速度練習はじっくりやることが肝要です。一夜漬けで符号を覚えることはできても、音声に合わせてそれを滑らかに繰り出せるようになるには一定の時間を要する場合がほとんどです。

「早く1級に受かりたい」などの焦りから、自分が書ける適正速度よりも数回り速い音声を使用して練習していませんか。たまにはそういう練習も有効ですが、まずは自分の実力に合った朗読音声を使って練習してみましょう。

STEP5.5:共練会に参加してみる

当協会の会員を中心に、速記愛好者が集まって共練会という練習会を各地域で開催しています。初歩から速記指導を行っている共練会もあるので、関心をお持ちの方はご相談ください。格安な費用で学べます。また、仲間と和気あいあい、自分のペースで腕を磨けるので、生涯教育の一環としてもお勧めです。

開催場所や時間、参加費用や持ち物など、詳細は以下のリンクから御案内しています。→学び場/共練会

他にも、以下のような練習会場が用意されています。

- オンライン共練会

地方にお住いの方で、気軽に共練会に参加できないという方は、ぜひ『オンライン共練会』をご利用ください。

インターネットを使ってアクセスできる速記共練会です。

初めて速記を学ぶ方から速記技能検定合格を目指す方まで、どなたでも参加できます!

フリーソフトウエア「Discord(ディスコード)」を用いて、チャット、音声通話、画面配信を使った練習を行います。

参加にはパソコンまたはスマートフォンが必要です。マイクを使えるのが望ましいですが、テキストチャットによる会話も可能です。

→詳細はこちらから

- 速記交流合宿

年に二回、学習している速記方式や練習速度ごとにテーブルを分けて、朝から晩まで速記の練習を行う『速記交流合宿』も開催されています。全国の速記サークルに参加している大学生、趣味として学習している社会人など、様々な学習者が集っております。

STEP6:検定に挑戦してみる

速記技能検定は、日本速記協会が認定する資格試験です。

入門者向けの6級から、プロとして活躍できる1級まで、6つの級に分かれています。

1級と2級の合格者はそれぞれ「1級速記士」、「2級速記士」として認定され、速記士証の交付申請ができるようになります。

流された朗読音声を速記で書き取り、それを所定の時間内に日本語の原稿に起こします。提出するのは日本語の原稿のみで、その正確性を基準に合否を判断しています。

就職等で資格として必要な方はもちろん、趣味で学習されている方も、ご自身の実力を試す機会としてぜひご利用ください。

1,2級は年3回、3~6級は年4回の開催です。

詳細は以下のリンクから御覧になれます。

→速記技能検定

→検定案内(開催日・受付期間)

→検定過去問